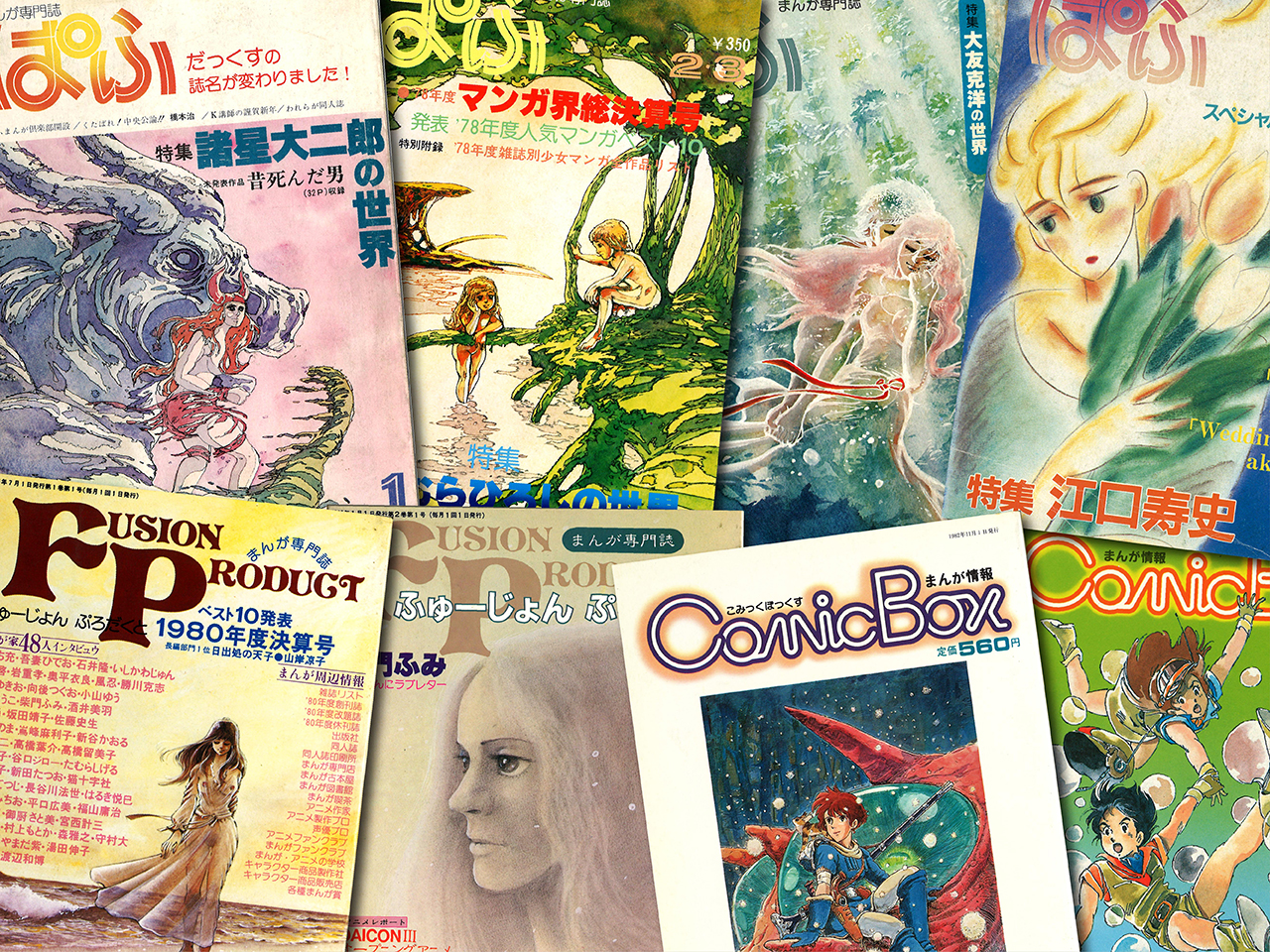

東京には(空はなくても)『ぴあ』があった【新保信長】新連載「体験的雑誌クロニクル」10冊目

新保信長「体験的雑誌クロニクル」10冊目

そして何より、『ぴあ』といえば「はみだしYouとPia」である。ページの端の余白に設けられたネタ投稿コーナーは、ハガキ職人たちの活躍の場となり人気を呼んだ。前述の“マイ・ファースト・ぴあ”1983年3月25日号には、こんなネタが載っていた。

意外なそっくりさん、リーリンチェイと大竹しのぶ。〈よろしかったら石神左重子〉

うちの大学では、これ見よがしにTURBOと書いた車に乗ってくる人を「つるぼ族」と呼びます。〈前田のクラッカー〉

突然ですが、はみだしに自分の作品が載ると、そのページだけがやけに汚れたり、しわくちゃになったりしませんか?〈法水麟太郎と今宿村管弦楽団の皆さん〉

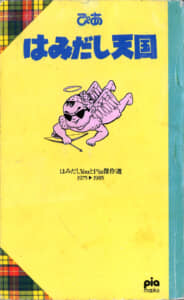

念のため言っておくと、〈 〉内は投稿者のペンネームだ。常連投稿者も何人かいて、そのペンネームを見るたび、「あ、また載ってる」と思ったものである。このコーナーがどれだけ人気だったかというと、『はみだし天国』というタイトルで単行本化されたぐらい。いや、その前に『はみだしキャンディ』という千歳飴みたいなサイズ感の珍本も出ていて、あれはたぶん出版史上最も細長い本だったろう。

掛尾良夫『『ぴあ』の時代』(小学館文庫/2013年)によれば、創業者の矢内博が〈どこの映画館でどんな作品を上映しているか、そこへ行く道順が誰でもわかるように書かれていたら、どれほど便利だろうか〉という思いからスタートしたのが『ぴあ』だった。学生ベンチャーとして始まり、自前配本から取次配本に切り替えたのが1976年。そのときのエピソードが痛快だ。どの書店に何部入れるか、『GORO』(小学館が74年に創刊した男性ビジュアル娯楽誌)を参考にした数字を提示した取次担当者に「それは類似誌ではないから参考にならない。僕たちの資料を全部見せるから、それで決めてください。『ぴあ』の返品率は5%以下ですよ」と食い下がったというのである。

返品率5%というのは、現在はもちろん当時でもなかなかない数字だろう。〈たとえば70部置いている書店が69冊売って、次号は75冊欲しいと言っても、70冊しか渡さなかった。70冊完売して初めて75冊渡した〉という配本戦略があったにしても、飛ぶように売れていたことは間違いない。売れている雑誌には広告も入る。

そして1979年10月12日号をもって、それまで月刊だった『ぴあ』は隔週刊化を果たす。速報性では当然、月刊より隔週刊のほうが優るわけだが、その分、制作コストは倍になるし、1号当たりの部数や広告収入も減る可能性がある。が、フタを開けてみれば〈部数は落ちることなく、広告に至っては、ほぼ倍増となった〉という。

ちなみに、このとき『シティロード』も負けてはならじと隔週刊化したが、読者には不評だった。隔週刊後の投稿欄は〈情報のスパンが短くなり不便〉〈月2回の出費が痛い〉といった批判意見で埋まる。コストや制作体制の面でも厳しいものはあっただろう。結果的にはわずか3カ月で月刊に戻すこととなり、『ぴあ』とはっきり明暗が分かれた。

1979年に隔週刊化してから1990年に週刊化するまで、つまり80年代は『ぴあ』の時代だったと言っていい。その間の『ぴあ』の動きを追ってみると、時代の最先端でエンタメ情報を発信していたことが如実にわかる。

産経のコピー.jpg)